瀨戶內國際藝術祭,是以瀨戶內海地區為舞台、融合地方特色與當代藝術的國際藝術節。從2010年開始,每三年舉辦一次,第二屆起分為春、夏、秋三個展期,活動為期約一百天;今年為第六屆,會場分散於岡山縣、香川縣的十七個展區。藝術祭以「海洋復興」為主題,希望在各島嶼面臨人口老化、環境事件的衝擊後,發掘大自然與人類共存共榮的方式。

第一次參加這場藝術盛事,是我誤打誤撞、臨時排定的行程。有人說「瀨戶藝會懲罰所有不做功課的旅人」,但只要隨遇而安、享受當下,瀨戶內海會給予你滿滿的感動。事先預習前人的分享,能讓你玩得更加盡興,這裡推薦「葵的瀨戶內國際藝術祭攻略」,讓我這場說走就走的旅行十分順遂!

本系列文章為旅遊心得,內有作品的照片及敘述,可能影響實地觀賞的體驗,還請斟酌閱讀。

大島,隸屬於香川縣高松市,面積約62公頃,為「國立療養所大島青松園」的所在地。

青松園是日本十三間國立漢生病(痲瘋病)療養院之一。1907年,《癩病預防相關事宜》(癩予防ニ関スル件)發布,規範流浪或貧困的癩病患者應隔離收容;1909年,各地開始設立收容機構,大島療養院也在此時成立。

到了1931年,隨著各地開展「消滅痲瘋」的無痲瘋縣運動,頒布了更加嚴苛的《癩病預防法》(癩予防法),強制隔離所有漢生病患者;1953年修法(らい予防法)更要求患者不得工作、療養院患者禁止外出,直到1996年法規廢止。然而,患者長期被視為「太陽旗上的汙點」,他們的呼喊被國家噤聲,生命消逝在遠離家園的外地,卻鮮為人們所知。

抵達大島的這天陰雨綿綿,魚貫下船的旅客不發一語,沉重的氣氛宛如這座島嶼的歷史。由於漢生病會導致失明,島上隨處可聞擴音器傳來《少女的祈禱》與《故鄉》的旋律,作為患者的導盲鈴;路上也劃有白線,引導弱視者沿著步道前行。

沿著坡道上行,即是大島的宗教地區。這裡設有神社、教堂、甚至有迷你版的四國八十八箇所。許多人是在四國遍路的旅途中確診、被帶來青松園隔離,因此在島上設立石佛,讓信徒完成巡禮的願望。

再往北走,這裡是大島的北山。1933年,病症較輕的年輕男子們自行開拓山路,鋪設了這條1.5公里長、環狀的「相愛之道」。此處長年封閉,直到藝術家鴻池朋子重建並開通山路,創作為戶外作品「Ringwanderung」。

山路的兩旁是峭壁與洶湧的海浪。雨天裡視野不佳,但仍可望見附近的島嶼,那裡曾是病人們朝思暮想的自由世界。

下山後,旁邊就是住民們最後的去處。此處是日本的漢生病療養院中,唯一仍在使用的火葬場;而存放遺骸的錐狀建築「風之舞」以四國四縣的石頭建造而成,象徵著宇宙與地上的萬物,名稱寓意為「願死後靈魂能乘著風離開此地,獲得自由」。廣場的圓形石板路面,則做為生者與死者的對話之地。

藝術祭的作品集中在山下的宿舍區。1982年,這裡建造了長屋形式的宿舍,提供給可以自立生活的輕症者居住;雖然住民現在均已搬至無障礙居住區,但每天還是會來此整理田地與盆栽。

山川冬樹的「循著足跡而來」,跟隨著大島歌人政石蒙的腳步,走訪蒙古、大島,以及他的故鄉松野,以影像和歌人的遺物,拼湊出他的生命軌跡。政石蒙的母親也罹患了漢生病,住入岡山的長島愛生園半年後投海自盡;這裡也展示當時的驗屍報告及死亡證明書,顯示隔離政策帶來的不只生離,還有死別。

山川冬樹的「海峽之歌」,錄製了藝術家從庵治游往大島的過程,用物理的距離,感受住民們的孤獨。她也錄下了庵治小學與幼稚園學童的聲音,讓聲音穿越大海,抵達遙遠的彼岸。

所謂「遠吠」,是精神超越肉體藩籬、朝著彼方傳遞聲音的力量。遠吠不同於喊叫,喊叫所發出的聲音沒有目的地,而遠吠則是靈魂試圖到達彼岸的吶喊。如果說遠吠不只讓靈魂離開,還一併帶走了本應遺留的軀體──那麼人們或許會稱之為「逃亡」。

從前,曾有人試圖從大島橫越大海,游向四國的庵治海岸;似乎很多人在尚未抵達彼岸前,便被潮水沖走。據說,「孤立(isolate)」一詞源自「島嶼(isle)」,而這座四面環海的島嶼,也許是對「孤立」最具象的詮釋。

從大島望出去,總能看見對岸的庵治;從庵治回望,也能看到大島。但兩地實際的距離,卻比測量出的數字要遠得多。

有一天,我想到對岸去,從四國的土地上望向這座島。當我站在庵治的海岸上眺望大島時,我清晰地聽到了人們的遠吠聲,跨越了海洋和時間。

聽見這些聲音的人,便必須有所回應。這就是我跨海而來的理由。我讓海的歌聲透過孩子們的聲帶,再度響起。

──山川冬樹《海峡の歌》

攝影作品「稀有的觸手」,取自島民齋木創的和歌──「唇舌未曾麻痺,成了替代雙眼的稀有觸手,在探索中進食。」藝術家高橋伸行、島上的攝影社員脇林清,透過鏡頭這個「稀有的觸手」,記錄下大島居民曾生活過的溫度。

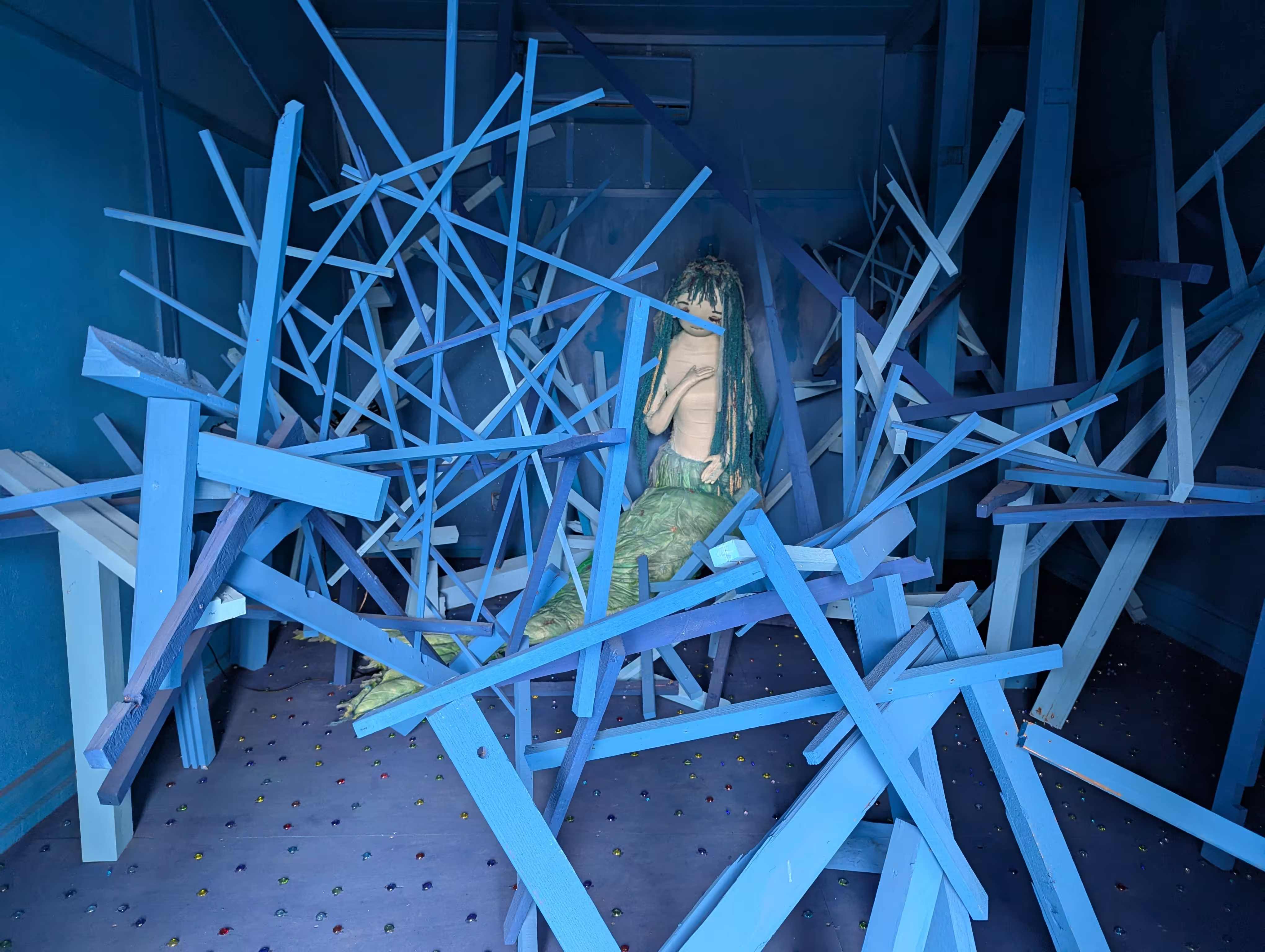

田島征三的「青空水族館」,從大島的歷史獲得啟發,創作了哭泣的人魚、孤獨的海盜、被拋棄的大海等作品,展現了夢幻卻又悲傷的海底世界。

而大島上最讓我印象深刻的作品,莫過於田島征三的「N先生的人生‧大島七十年」。透過場景模擬,一間間的房間傳達出住民生命的吶喊:與家人的分別、入院後的強制勞動、服藥與消毒、結婚與墮胎⋯⋯他們沒有道別的時間、居住的環境惡劣、不被平等地對待、也不被允許擁有正常的家庭,然而他們不是囚犯,只是病人。

當年制定隔離政策的光田健輔醫師,一生致力於消滅漢生病,被譽為「救癩之父」,獲得文化勳章、Damien-Dutton獎,死後更追封正三位勳一等瑞寶章,毫無疑問是國家的「偉人」。但對受害於錯誤政策的病人們,他們豈會認可他的成就?

光田醫師是擁有權力的人。他和大多數的國民──那些持有偏見的人──站在一起,被他們稱為值得尊敬的人。

我可以批判光田醫師嗎?我和N先生一同在這個國家度過了七十多年,但卻對他的事一無所知。

N先生,我感到很愧疚。

──田島征三《「Nさんの人生・大島七十年」-木製便器の部屋-》

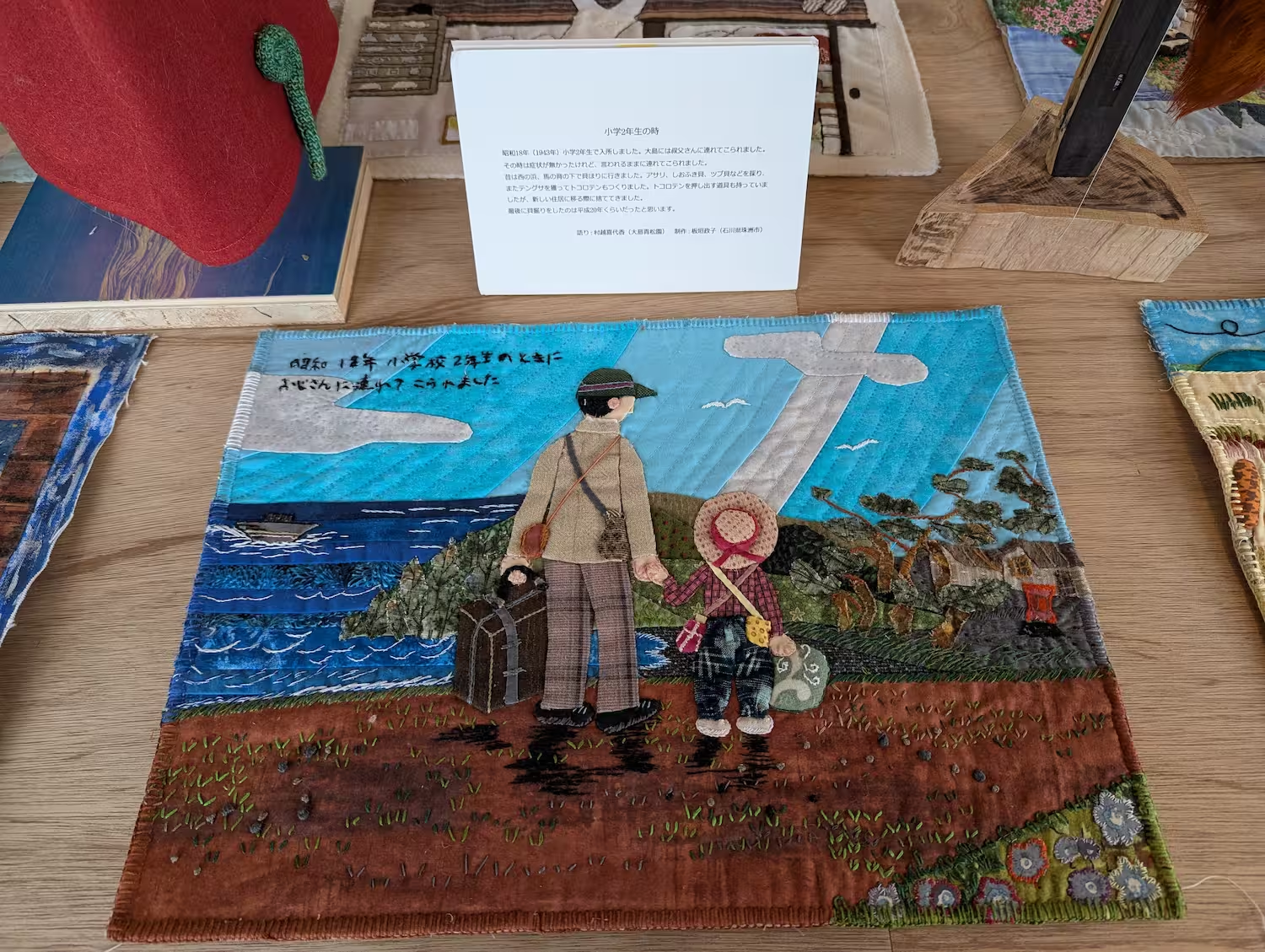

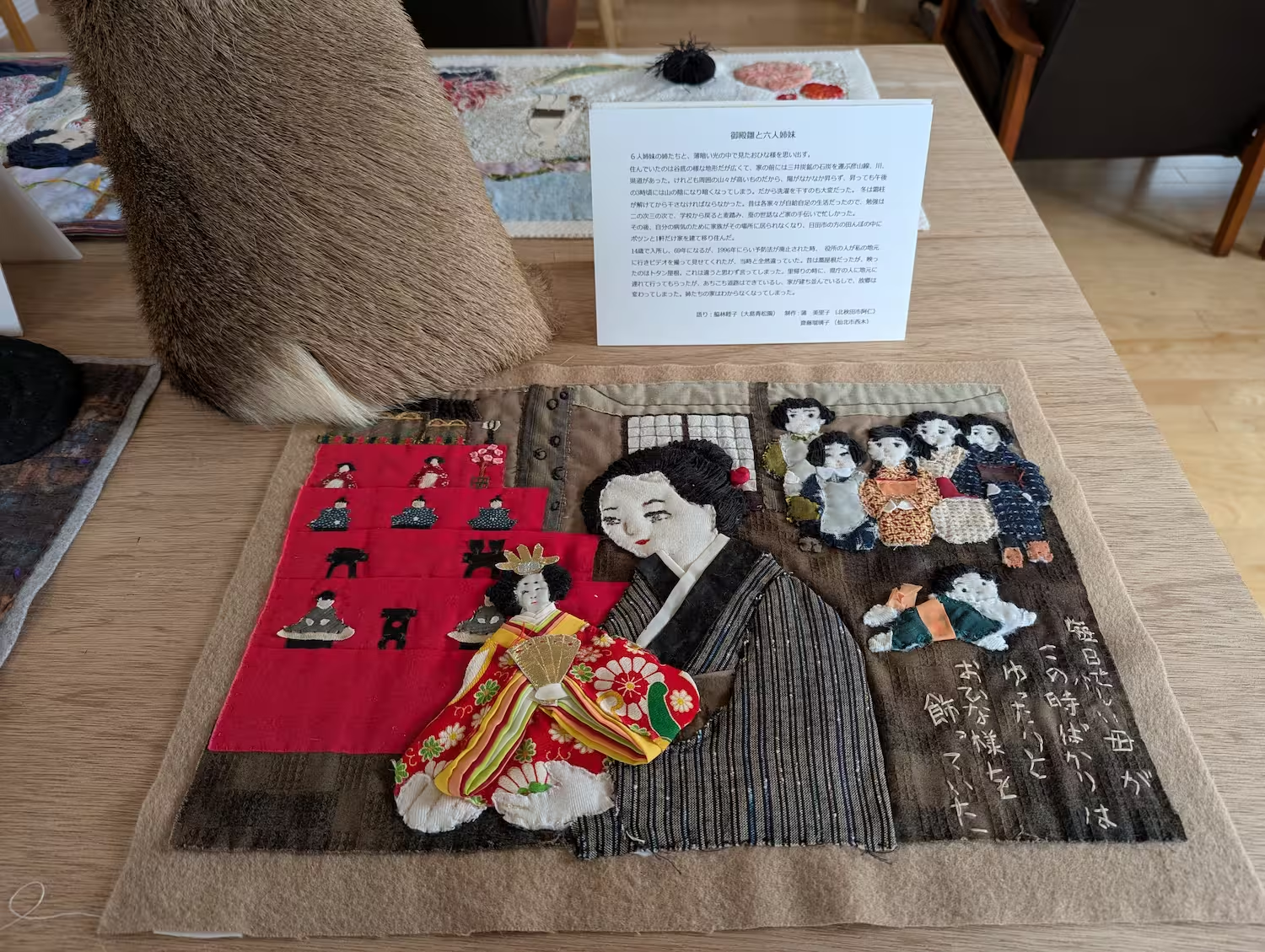

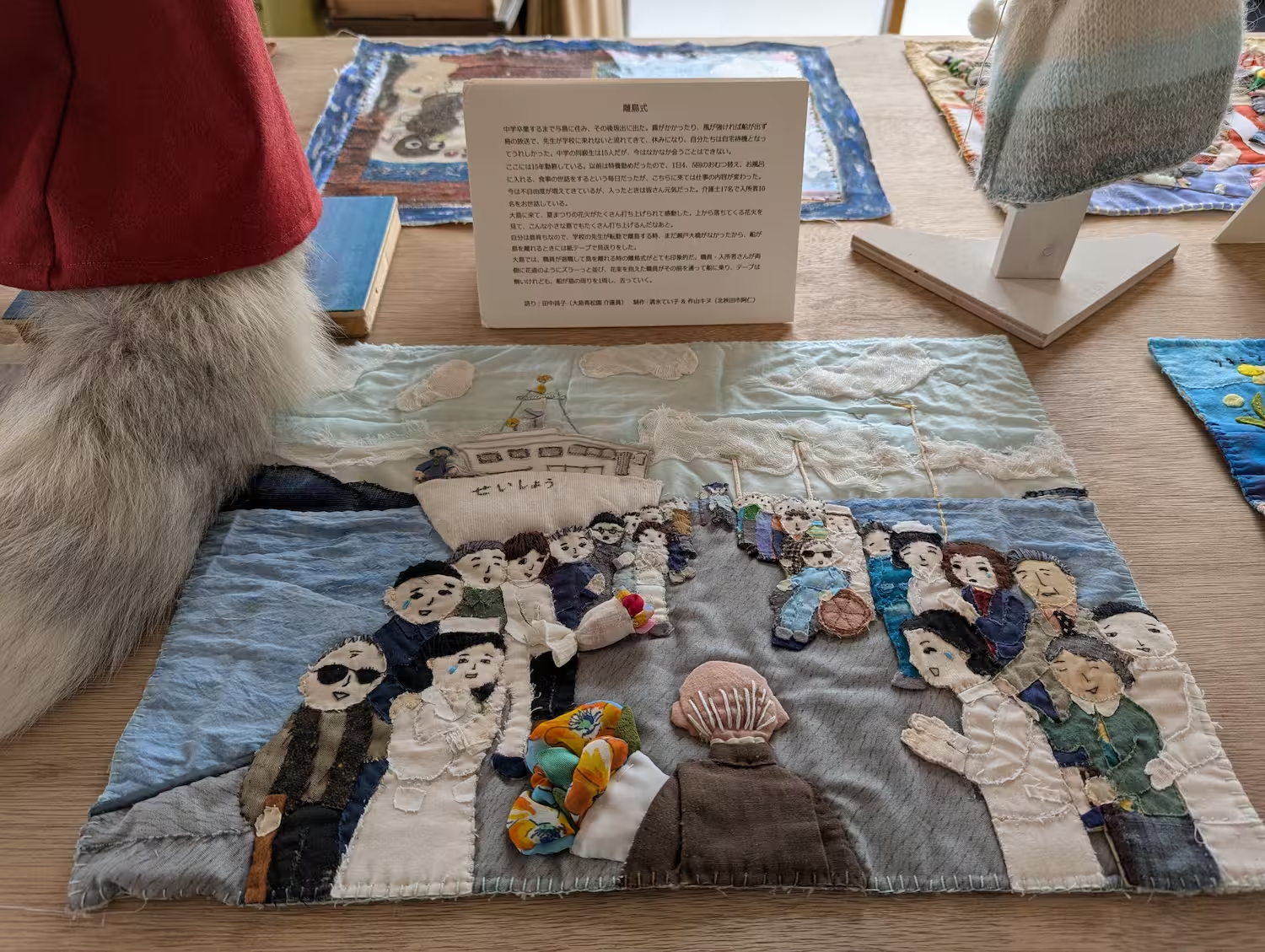

如今黑暗的時代已經過去,在瀨戶內國際藝術祭開展之時,這裡成了重要的歷史景點。小蝦隊志工的導覽活動,路線起始於納骨堂、結束於解剖台,兩者都是與死亡有關的場所,彷彿在提醒訪客,要永遠銘記這段沉重的過去。藝術家們深入挖掘大島的一切,將住民的經歷仔細地刻劃下來:長屋成了擺設畫作與退役獨木舟的場所;咖啡廳的桌布與指人形,是住民們最深刻的記憶;用於解剖遺體的石臺,在拋棄多年後重新從海裡撈起,作為歷史的見證⋯⋯

見到七彩的桌布與紙牌上的故事時,不禁為之鼻酸:有人能夠記下他們的故事、理解他們的苦難,即使晚了好多好多年,終究是盼來了照亮島上的光。

■

曾經被日本統治過的臺灣,也有著和大島青松園一樣不人道的過去:位於新莊的樂生療養院,就是《癩病預防法》強制隔離政策下的產物。

其他世界任何文明國,沒有一個國家有像這樣的非文化病。國恥!哪裡可以找到這麼大的國恥啊!

樂生院的使命就是根絕此國恥病,使日本成為真正的文化國。

如果把臺灣島內全部的癩病患隔離在療養院,使他們一生與健康者斷絕來往,就可以根絕了。

──樂生療養院首任院長,上川豐《樂生院的使命》,1932年

1933年成立的台灣癩預防協會,貫徹日本本土的消滅痲瘋運動,開始鋪天蓋地的宣傳:痲瘋是種危險且不可治癒的疾病。政府鼓勵即時通報,並由警察強行帶走患者,收容至樂生療養院進行隔離。光復後,臺灣省政府亦延續了日治時期的政策,制訂《臺灣省痲瘋病預防規則》,展開全臺「大搜捕」行動,將漢生病患者戴上手銬、送上火車,一批批地送到樂生療養院中。

「若是男女談戀愛想要在一起,男生或女生其中一個人必須要斷根⋯⋯男生在手術台上害怕,護士就會罵說『你是個男人,你也勇敢一點!』護士、醫生為什麼這麼兇呢?他們看不起你,你不是人啦。在他們的觀念裡,你這個痲瘋病人,這裡是給你療養的,不是給你來這裡生子的。」(李添培,樂生保留自救會會長、漢生病病患人權小組委員)

與大島的病患相同,他們並沒有發展親密關係的權利,結婚必須結紮、懷孕必須墮胎。即使戰後藥物的普及使相關規範鬆綁,但患者仍然無法親自撫養孩子,而是交由教會照顧,數年後才可領回。生而為人的尊嚴、戀愛與成家的自由,在政府極端的公衛政策下,就這樣輕易地被剝奪了。

在醫療進步的當代,漢生病早已不是無藥可治的絕症,但失去數十載光陰的病人們,卻難以再回到社會。今日,大島上仍有約五十名住民,而樂生療養院則有約六十名。對於這些病人們,療養院已經成為他們真正的家,但樂生院民晚年能否安居,卻仍是未知數。1994年,樂生療養院被選定為捷運機廠的預定地,2003年開始拆除,引發了院民與支持者們的抗議。青年樂生聯盟、樂生保留自救會接連成立,歷經多次抗爭與妥協,多數院民遷入新址,但少數留守者的權益、與建築是否值得保存等問題,至今仍懸而未決。

捷運的建設攸關市民權利,保留遺跡也需要高昂的成本。然而對於老邁的院民而言,他們在年輕時被強迫入院、老了又被要求遷離,彷彿一生都受到官府的擺布;若療養院裡的記憶是他們僅有的一切,我們真的還要從他們手上奪走嗎?院裡有塊刻著「以院作家,大德曰生」的石碑,在患者入院的第一天,便昭示了他們終身住院的命運,但當他們接受宿命,這最後的棲身之所竟也不再存留。

漢生病的隔離政策,是段仍有倖存者的黑暗歷史。大島上的故事,將由藝術家與訪客傳承下去;而樂生的故事,又會有誰來繼續講述呢?

參考資料

- 公益財団法人 日弁連法務研究財団(2005),《ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書》。

- 厚生労働省,ハンセン病に関する情報ページ。

- 樂生訪調小組(2019),〈古老的疾病,文明的隱喻:樂生療養院「以院作家」的癩病人生〉。

- 樂生訪調小組(2019),〈戰後大搜捕:搭上「癩病專車」那一天〉。

- 范燕秋(2020),《隔離與回歸:戰後東亞的漢生病政策與醫療人權》,巨流圖書公司。

- 黃馨頤、郭家穎等(2011),《樂生:頂坡角一四五號的人們》,樂生療養院口述歷史小組。

值得一提的是,樂生保留自救會的第一場校園講座就是在陽明大學舉辦的。當時就讀陽明醫學系的郭家穎,號召夥伴們將樂生院民珍貴的口述、影像等記錄下來,費時六年餘出版《樂生:頂坡角一四五號的人們》一書,是第一本以院民口述歷史為主體的書籍。爾後,亦有許多陽明學生積極參與樂生保留運動,成為此項倡議的重要力量。

旅遊小記

| 行程 | 2025/05/06 高松港→大島,可免費搭乘旅客船來回,航程約30分鐘。島上僅限步行。 為維護住民健康,搭船時須使用酒精消毒雙手並配戴口罩、避免交談,並請注意勿進入住民生活區域。 瀨戶內國際藝術祭期間,小蝦隊志工提供一日三次的導覽,詳情請參考藝術祭網站。 |

2 留言

您好!想請問您當時去參訪大島的時候,有需要提供健康證明的資料給當地的職員看嗎?感謝回覆!

不需要噢!疫情結束後已經放寬規定了,目前不需做任何事前準備,僅有酒精消毒雙手、戴口罩、以及搭船時避免交談的措施。

另外在藝術祭展期外,大島僅在月中開放兩天參觀,請在出發前留意官網的「作品發布時間表」~